L’hôpital de la Charité de Pouzols-Minervois :

un exemple de solidarité villageoise du Moyen-Âge et de la période moderne.

Par Sylvain Durand*

(Extrait d’un article paru dans la revue Histoire et Généalogie en Minervois n°117 de 2019)

Les œuvres et hôpitaux de la Charité, des institutions courantes dans les villages.

Les textes historiques permettent d’identifier des fondations religieuses de charité dans quasiment tous les villages du Minervois, et ce, depuis au moins la fin du Moyen-Âge. On retrouve ainsi dans quasiment tous les compoix des confronts avec les biens de « l’Œuvre de la Charité ». De telles organisations ont été créées grâce à des donations de particuliers aisés : seigneurs, bourgeois … qui leur ont permis de se doter de petits domaines fonciers, souvent appelés « le fief de la Charité ». Ces fondations étaient généralement administrées par deux personnes, les caritadiers, nommées par les consuls de la communauté. Le docteur Cayla avait notamment retrouvé une mention de 1528 des caritadiers de Pouzols dans des registres notariaux du début du XVIe siècle1. Ces derniers pouvaient ainsi dispenser la charité aux plus démunis de la communauté, grâce aux revenus du domaine et aux donations ponctuelles en argent ou en nature. L’assistance aux vieillards et aux pauvres était une des missions les plus importantes de ces œuvres. C’est pour cette raison que la majorité des grands villages se sont très vite dotés d’hôpitaux de la charité ou hôpitaux des pauvres. L’Œuvre de la Charité et le bâtiment de l’hôpital lui-même sont dès lors considérés comme une seule et même entité, et la fondation est désormais appelée « l’hôpital des pauvres ». On retrouve ainsi mention d’hôpitaux des pauvres notamment à Homps en 13352, 13383, 13754 et 13905 (tenures de l’hôpital sur les lieux-dits Podium Corbina, Cavaleriam et Contrastum), à Olonzac en 13383, 13656, 13753 et 14447 (tenures de l’hôpital dans les tènements Pas Na Martina et Cabaniel) ou La Livinière en 14618 (confronts dans le village avec « l’espital de la vila »). Il existerait enfin pour l’hôpital de Pouzols, qui va faire l’objet de notre propos, des reconnaissances féodales de 13629. Ce dernier devait, comme ses équivalents minervois, dispenser la charité et des soins en premier lieu aux habitants de la communauté. Il est cependant probable compte tenu de la proximité du village au Camin Romieu, que l’hôpital ait accueilli occasionnellement des itinérants dont certains pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’édifice de l’hôpital de Pouzols, présentation et contexte de sa « renaissance » récente.

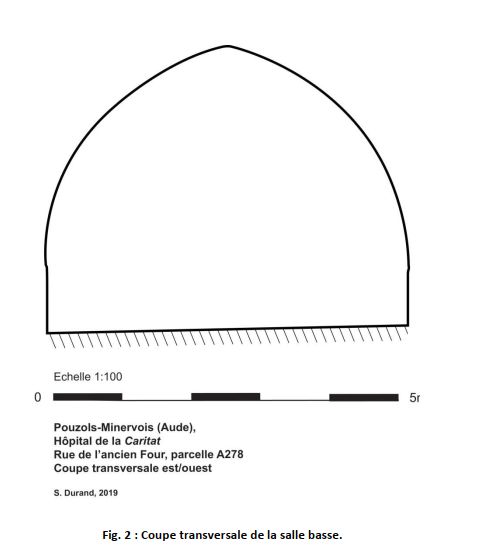

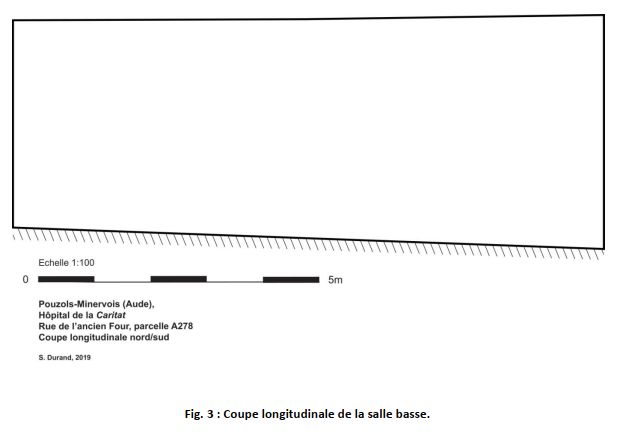

L’hôpital de la Caritat de Pouzols-Minervois est situé dans l’actuelle rue de l’ancien four dans les anciens faubourgs (modernes ?) du village. Il devait s’agir d’un des axes les plus importants pour les habitants de la communauté, reliant la porte principale de l’enceinte à l’église paroissiale Saint Saturnin, distante de 300 mètres. L’édifice de l’hôpital est ainsi placé à seulement 35 mètres à l’ouest des murs du village. C’est un bâtiment barlong de 14.30m par 8, à deux niveaux : une salle voûtée en arc brisé au rez-de-chaussée et un étage couvert d’une charpente. Il est d’une grande sobriété architecturale. Nous le verrons plus loin, l’édifice a perdu sa fonction initiale au plus tard à la fin du XVIIe siècle et a ensuite servi de remise. Il était quasiment à l’abandon il y a quelques années encore, sa toiture à moitié effondrée. La tradition orale avait cependant permis de conserver le nom d’hôpital. C’est sur cette base que l’association Camins, plus particulièrement Bernard Cauquil et Anne Chardonnet-Torres, s’est intéressée à cet élément important du patrimoine Pouzolais. Grâce à son intervention, le bâtiment a tout d’abord été donné pour l’euro symbolique à la mairie par son ancien propriétaire, le baron Charles de Fournas. La rénovation du toit a été menée à bien quelques mois plus tard, financée par la mairie et partiellement par une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. A l’heure actuelle, l’hôpital de la Caritat est donc hors d’eau, en attente d’un programme de rénovation/mise en valeur plus poussé.

Eléments d’étude du bâti.

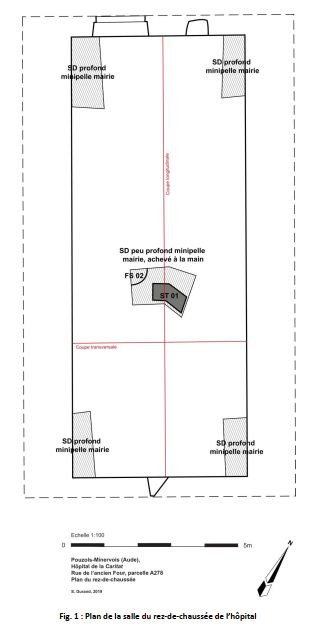

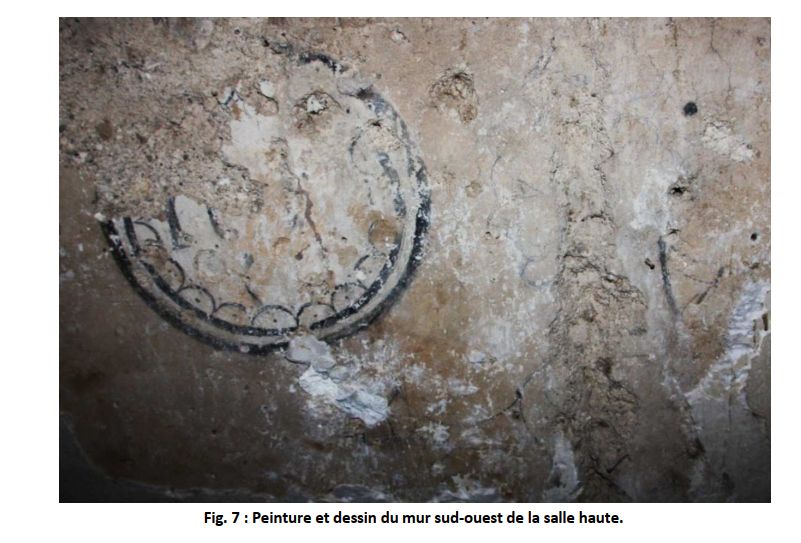

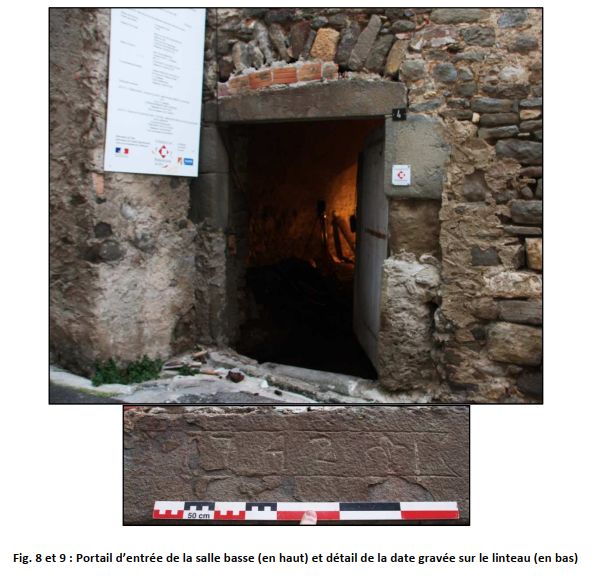

Au rez-de-chaussée, se trouve une salle voûtée en arc brisé, de 13.20*5.20m et de 4.15m sous voûte côté sud-ouest. A l’heure actuelle, le portail est sa seule source de lumière naturelle. La pièce disposait par ailleurs de deux petites ouvertures désormais murées (petite fenêtre à ébrasement de 0.60m de largeur intérieure au centre du mur sud-ouest et fenêtre à très léger ébrasement de 0.64m de largeur, à 1.10m de l’extrémité sud-est du mur nord-est). Le premier étage est formé par une autre salle non cloisonnée, recouverte d’une charpente. Cette pièce n’a pas été examinée en détail pour le moment mais il faut noter qu’elle est nettement plus large que la salle basse. Ses murs sont presque partout recouverts d’un enduit de chaux lissé et des dessins et peintures ont été observés sur le mur sud-ouest (dessin de femme au crayon et cercle peint contenant une date illisible). Le plan topographique détaillé ainsi que les coupes longitudinales et transversales de la salle basse ont pu être relevés à l’aide d’une station totale laser. Ces documents (Figs. 1, 2 et 3), couplés à un rapide examen du bâti des différents murs du bâtiment, permettent d’émettre certaines hypothèses quant à la chronologie des divers éléments bâtis.

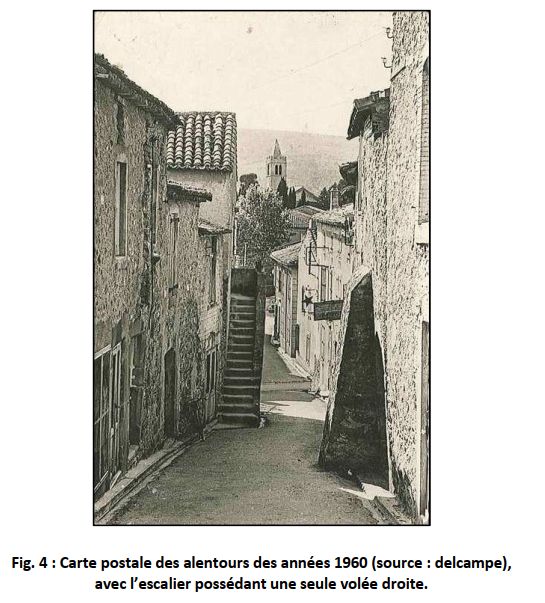

Un escalier de la toute fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle

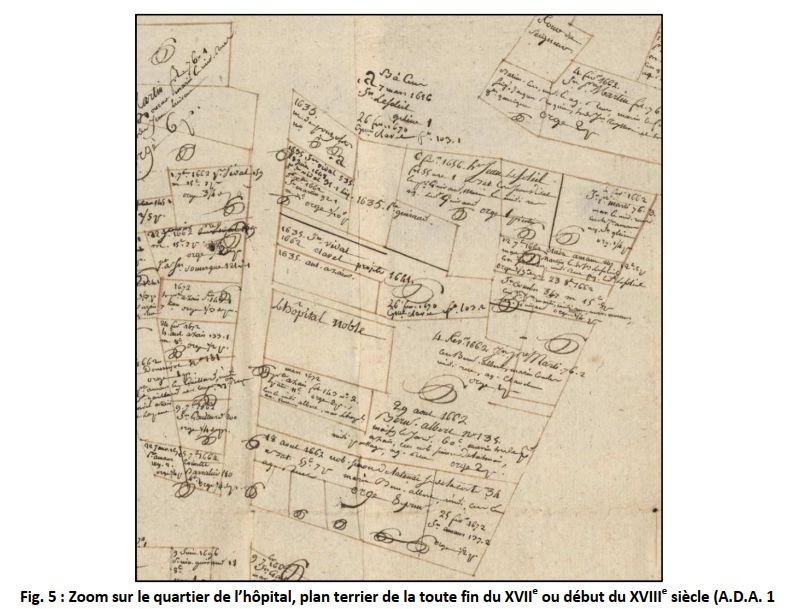

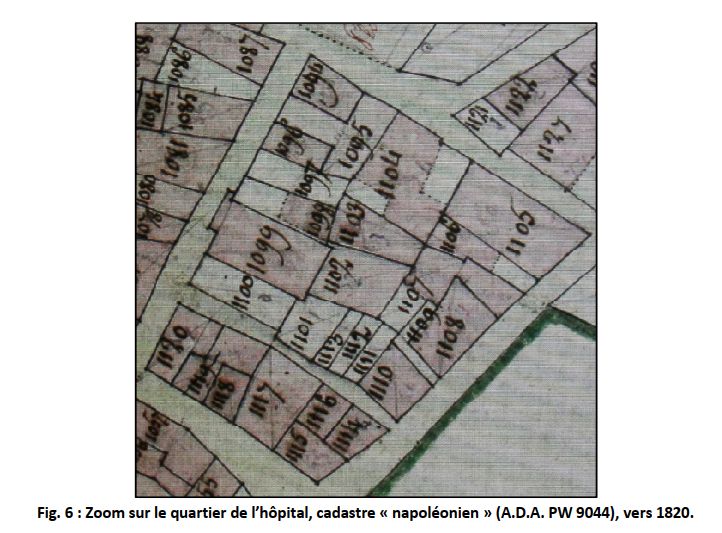

En premier lieu, l’escalier d’accès à la salle haute est clairement accolé, sans chaînage, au mur de façade nord-est. Son installation s’est faite aux dépens de l’espace public : il empiète nettement sur la rue. Il débute par un coude à angle droit aux marches très courtes et raides puis se poursuit en partie haute par une volée droite, aux marches plus larges et moins hautes. Des cartes postales des années 1960 (Fig. 4) montrent qu’à ce moment là l’escalier était rectiligne de haut en bas, avec son départ nettement plus au sud-est qu’à l’heure actuelle. La parcelle mitoyenne à l’hôpital côté sud-est était alors bâtie. Le tracé du bas de l’escalier a vraisemblablement été modifié depuis pour faciliter l’accès au garage qui occupe désormais le fond de ce terrain. Les documents anciens permettent, par ailleurs, de dater assez précisément la construction de cet escalier. Ce dernier n’est pas figuré sur un plan terrier datable de la toute fin du XVIIe ou tout début du XVIIIe siècle (au plus tôt 169610)(Fig. 5). On peut en revanche supposer qu’il était déjà bâti en 1782, car le compoix de cette année cite le premier étage de l’hôpital (« une cave et grenier à blé par-dessus »11). L’escalier apparaît, enfin, sur le cadastre napoléonien (vers 182012)(Fig. 6). Sa construction date donc des trois premiers quarts du XVIIIe siècle et il serait tentant de la rattacher à la campagne de remaniements à laquelle appartient le linteau de 1742.

Le premier étage, probable ajout contemporain de l’escalier.

L’examen rapide des maçonneries du bâtiment révèle aussi une différence très nette de mise en œuvre entre les parements intérieurs (et la voûte) des murs latéraux du rez-de-chaussée et le reste de la construction. Les murs nord-ouest et sud-est de la salle basse, soutenant la voûte, sont en effet bâtis en moellons assez grossièrement équarris mais plutôt réguliers de moyen appareil, assisés et liés au mortier de chaux riche au joints beurrés. Les murs pignons du bâtiment, les parements externes des murs nord-ouest et sud-est ainsi que toute la maçonnerie du premier étage sont en revanche beaucoup moins soignés. Ils sont bâtis en moellons de dimensions très hétérogènes, non assisés, avec de très nombreux calages de fragments de tuiles canal et de petites pierres plates. Seuls les chainages d’angle sont montés en pierre de taille. L’épaisseur très importante des murs latéraux de la salle basse (plus d’1.40m) (Fig. 1) et la différence d’appareil entre leurs parements internes et externes permet de postuler l’hypothèse de deux phases de construction différentes. Le bâtiment ne possédait dans un premier temps vraisemblablement qu’un niveau puis les murs latéraux ont été doublés côté extérieur et les murs pignons peut-être intégralement rebâtis. Ces nouvelles maçonneries auraient eu pour but de supporter les murs du premier étage et de ménager une salle sensiblement plus grande que la salle basse. Compte tenu de leur mise en œuvre assez sommaire mais aussi de la création de l’escalier entre 1700 et 1782, il serait loisible de rattacher le rehaussement de l’édifice à la première moitié du XVIIIe siècle, ce qui coïnciderait avec la date du linteau du rez-de-chaussée (1742). En l’absence d’un escalier extérieur et de trappe dans la voûte de la salle basse, l’existence d’un étage auparavant paraît improbable. Cet agrandissement de l’édifice a sans doute correspondu à un changement définitif de fonction. A la fin du XVIIIe siècle, et suite à la brève reprise en main des hôpitaux par l’ordre de Saint-Lazare (1672- 1693, voir infra), l’hôpital de Pouzols était déjà désaffecté (le compoix de 1689 cite, en effet, un « cazal noble dit l’hospital », propriété du seigneur Jean d’Olivier de la Gardie13). Quelques années ou quelques décennies plus tard, le seigneur du village a du décider de rénover et agrandir son bien, de façon à le transformer en vaste remise. Des motifs bleus peints ou dessinés au crayon-une rosette circulaire avec une date illisible et un buste féminin de profil-sont par ailleurs visibles sur le mur sud-ouest du premier étage. Ils semblent stylistiquement datables des alentours de la Révolution (Fig. 7), ce qui confirmerait une chronologie antérieure à la fin du XVIIIe siècle pour la salle haute.

Pièce voûtée du rez-de-chaussée : une construction difficile à dater, peut-être de la toute fin du Moyen-Âge ou début de la période moderne.

La pièce du rez-de-chaussée possède très peu d’éléments architecturaux caractéristiques. Des voûtes brisées ont en effet été bâties entre le XIIIe siècle et l’orée de la période contemporaine. Les murs ne possèdent par ailleurs ni élément en saillie ni ouverture ou décor typique. La salle est d’une très grande sobriété, avec très peu d’ouvertures. Seule la mise en œuvre assez soignée de moellons de moyen appareil assez bien assisés pourrait donner un indice, en faveur d’une chronologie haute de la construction (fin du Moyen-Âge ?). On trouve toutefois, selon les édifices, des bâtis aussi soignés pour des périodes beaucoup plus récentes. Difficile, donc, de se prononcer. Le portail d’entrée possède, en revanche, un linteau portant la date de 1742 (Figs. 8 et 9), qui donne une indication chronologique beaucoup plus précise. Cette date doit toutefois être pondérée pour plusieurs raisons. En premier lieu, on a vu dans le paragraphe précédent que les murs pignons de l’édifice paraissaient plus récents que les murs latéraux et la voûte. Ce portail semble ensuite avoir été remanié a posteriori. Le seuil est en effet bien trop petit pour l’ouverture actuelle (Fig.10), tout comme l’arc de décharge qui surplombe le linteau. Le portail a donc vraisemblablement été démonté, élargi, puis ses piédroits remontés un peu plus sur les côtés à une date indéterminée.

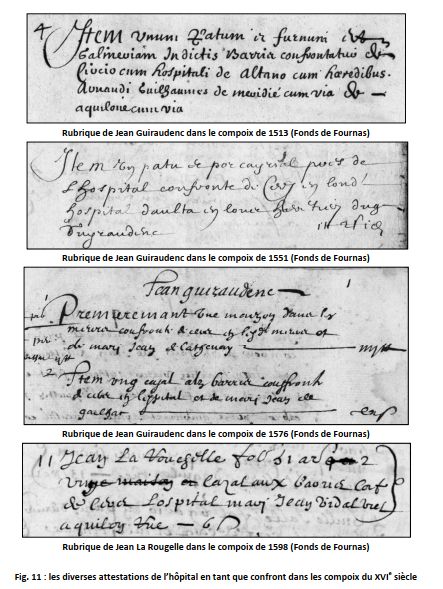

Il ne reste donc qu’à se baser sur les documents d’archives et les données issues du sondage archéologiques pour essayer de dater la construction de la salle basse. Le recoupement entre divers documents d’archives semble ainsi indiquer que l’hôpital est sis à son emplacement actuel depuis au moins le début du XVIe siècle. En effet, il existe en premier lieu un plan terrier détaillé du village de la toute fin du XVIIe ou tout début du XVIIIe siècle14 (Fig. 5). Celui-ci, non content de représenter précisément l’hôpital et les parcelles environnantes, donne aussi les noms des anciens propriétaires (XVIIe siècle) de ces parcelles. Dans les compoix plus anciens, les noms de famille des propriétaires des parcelles voisines côté est sont ainsi les mêmes, à peu de choses près, que ceux donnés sur ce plan (Fig. 11). Dans le compoix de 1598 (fonds personnel baron De Fournas), le propriétaire de la parcelle adjacente à l’hôpital (confrontant de cers avec l’hôpital) est Jean la Rougelle, remplacé en 1635 par Antoine Azais. La seconde parcelle plus à l’est appartenait à Jean Vidal ancien, remplacé par un autre Jean Vidal en 1635 puis un certain Clavel en 1662. La troisième parcelle appartient alors à un Jean Martin ancien, remplacé en 1635 par un autre Jean Martin. Enfin, la cinquième parcelle, qui fait l’angle avec l’actuelle placette, est possédée par Pierre D’Escoupérier (seigneur) en 1598, toujours par le seigneur du village en 1635. En 1576, c’est le dernier Jean Guiraudenc (petit-fils ou arrière petit-fils de celui de 1513) qui possédait encore le casal voisin de l’hôpital. En remontant en arrière d’un quart de siècle, dans le compoix de 1551 (fonds De Fournas), c’est déjà le seigneur, François de Ramejan, qui possédait la parcelle faisant l’angle avec la placette. Les autres parcelles entre l’hôpital et la placette n’étaient, dans l’ensemble, pas possédées par les mêmes familles (Jean et Hug Guiraudenc avant Jean la Rougelle et Jean Vidal ancien, Pierre Fabre avant Jaume Guiraud,…), mais il y a un nombre équivalent de parcelles entre la placette et l’hôpital et la plupart de ces biens voisinaient aussi avec la rue côté nord. En remontant encore de 40 ans, et dans le second compoix le plus ancien du village (1513, fonds de Fournas), c’est déjà un Jean Guiraudenc (de nouveau un Jean Guiraudenc en 1551 puis 1576) qui possédait la parcelle adjacente à l’hôpital. On peut donc affirmer avec quasi certitude que l’hôpital était déjà construit à cet emplacement au début du XVIe siècle. Le compoix le plus ancien (1470, fonds de Fournas), ne mentionne quant à lui aucun confront avec l’hôpital aux faubourgs ou barris. On peut envisager que la salle basse ait été construite entre ces deux dates, ou bien que les confronts n’étaient pas assez précis en 1470 pour mentionner le voisinage de parcelles imposables avec l’hôpital. Une chronologie de la fin du XVe/tout début XVIe siècle ne serait en tout cas pas incompatible avec la mise en œuvre observée pour la salle basse.

De rares documents historiques sur l’hôpital.

En l’état actuel de nos recherches, il n’a pas été possible de retrouver beaucoup de documents historiques traitant directement de l’hôpital ou de son administration. C’est le fonds De Fournas qui a fourni la quasi-totalité des informations à ce sujet. Les fonds des notaires de Pouzols, Ginestas et Narbonne recèlent sans doute d’autres actes, mais les localiser serait extrêmement long et assez aléatoire. Il convient toutefois de signaler la découverte faite par Paul Cayla d’un acte notarié de 152815, où les deux administrateurs de l’hôpital et de l’œuvre de la Charité, les caritadiers, autorisent la vente d’un champ et perçoivent la taxe de mutation-la foriscape-sur cette dernière. Ils émettent aussi des recommandations sur la façon dont le nouveau tenancier devra entretenir ce lopin. La propriété de ce terrain et/ou une partie des droits y rattachés devait donc constituer une partie des revenus de l’hôpital, de son fief. Ce fief fait ensuite l’objet d’un litige entre les administrateurs de l’hôpital et le seigneur de Pouzols dans un acte du 07/05/168316. Il est probable qu’à cette date l’hôpital était déjà plus ou moins désaffecté, ce qui est précisé dans le compoix de 1689. Conformément à un édit royal de décembre 1672, il a cependant été décidé que l’hôpital de Pouzols serait administré-comme tous les établissements de charité de France-par l’Ordre de Saint-Lazare et de Montcarmel. Il est donc probable que pendant les quelques années17 où ils durent gérer l’hôpital, les administrateurs de l’Ordre ont voulu faire un état des lieux des titres du fief afin de recouvrer à nouveau la totalité des revenus de ce dernier. A l’occasion de cette « reprise en main », les gestionnaires de l’Ordre reprochèrent au seigneur de Pouzols de ne pas vouloir leur transmettre les actes de reconnaissances féodales de terres qu’il possédait en commun avec l’hôpital. D’après l’acte notarié, ces plaintes avaient déjà été formulées par les caritadiers en 1638, 1641 et 1642 mais leurs procédures n’avaient pas abouti. Quoi qu’il en soit, le procès, jugé au tribunal de l’Arsenal de Paris, semble avoir duré plusieurs années (au moins depuis 1677 et les premiers arrêts cités dans le document). L’acte de 1683 constitue le résumé et la conclusion de cette querelle. On y apprend que Jean D’Escouperier a montré aux administrateurs un cahier de copies de reconnaissances (15 biens) de 1364 et 1372, mais que cela n’a pas satisfait ces derniers. Faute de mieux, le procès s’est poursuivi. Dans tous les cas, cette mention indirecte aussi incertaine soit-elle, serait la plus ancienne de l’hôpital de Pouzols, qui remonterait comme ses homologues minervois au moins au XIVe siècle. En définitive, le seigneur désirait engager un nouveau procès auprès d’une cour plus importante mais l’énormité des frais à engager comparée au faible revenu des biens incriminés l’a poussé à abandonner. Les deux parties ont donc finalement recours à une médiation : l’Ordre de Saint-Lazare s’estimant quitte si le seigneur lui paie une rente annuelle de 8 livres, compensant le manque à gagner causé par l’absence des reconnaissances féodales. Cette somme est très significative. Elle souligne le fait, qu’au moins durant la période moderne, les revenus de l’hôpital étaient probablement très modestes18. Les rares mentions historiques de l’hôpital de Pouzols semblent donc témoigner de la faible ampleur de ce dernier et d’une gestion similaire à celle des œuvres de Charité et hôpitaux des pauvres régionaux. La communauté médiévale a visiblement tâché de mettre en place un dispositif minimal de solidarité pour ses membres les plus démunis, dans la mesure de ses moyens réduits. La présence du Grand Chemin/Camin Romieu à proximité du village, et l’important passage ont peut-être justifié par ailleurs que cette communauté assez modeste édifie un bâtiment dédié à la charité, généralement l’apanage de villages plus grands.

Quelques données archéologiques issues de sondages mécanisés menés par la mairie de Pouzols

Lors d’une visite du bâtiment en janvier 2018, nous avions pu observer la présence d’un petit sondage réalisé à la minipelle dans le quart sud de la salle basse, orienté nord/sud et d’environ 2*0.50m. Celui-ci, d’environ 1m de profondeur, n’était pas au contact des murs. On y remarquait toutefois que le substrat géologique (molasse) apparaissait à cet endroit sous seulement 0.30m de couche archéologique. Ce sondage a été rebouché depuis, et il a été impossible de localiser en surface son emplacement en janvier 2019. A cette date, cinq nouveaux sondages mécanisés avaient été réalisés, quatre contre les angles de la pièce et un au centre (2.10*0.95 dans l’angle nord, 1.85*0.65 dans l’angle est, 1.75*0.70m dans l’angle sud et 1.95*0.60m dans l’angle ouest et 1.85*1.15m au centre sud-ouest de la pièce)(Fig. 12). La majorité de ces excavations a sans doute été effectuée dans le but de déterminer les caractéristiques structurelles des fondations de l’édifice (profondeur, présence/absence d’une tranchée de fondation dans le substrat,…). Le recouvrement stratigraphique visible en coupe dans ces sondages semble, ici aussi, assez fin (entre 0.20 et 0.35m au dessus du substrat géologique). Nous avons, par ailleurs, pu noter que le bâtiment possède des fondations très profondes. Sur les quatre sondages qui font tous au moins 0.80m de profondeur (sondages latéraux), seuls ceux des angles est et sud de la pièce ont mis au jour la base de la fondation (base de la fondation à 0.40m sous le sol actuel de la pièce pour le SD est et à 0.80m sous le sol actuel pour le SD sud). Cette base n’a pas été atteinte à 0.85m de profondeur dans le sondage ouest, ni à 0.80m de profondeur dans le sondage nord. Il semblerait donc que les fondations se soient implantées sur un terrain accusant un assez fort pendage nord-est/sud-ouest, c'est-à-dire la pente naturelle de la colline, encore flagrante de nos jours. Les sondages mécanisés ont révélé par ailleurs que ces fondations étaient implantées en tranchée pleine, c'est-à-dire que de profondes tranchées ont été incisées dans le substrat (entre 0.20 et plus de 0.60m de profondeur), puis que la maçonnerie des fondations a occupé ensuite tout leur volume. Elles ont la même largeur que l’élévation des murs sud-ouest, nord-ouest et sud-est. La fondation du mur nord-est, où est placé le portail d’entrée, est plus large d’environ 0.15m que l’élévation. Cela pourrait confirmer que l’élévation a bien été reconstruite dans une seconde phase, peut-être en 1742, ou entre 1780 et 1820.

Synthèse

Cette brève étude historique et archéologique a permis d’obtenir quelques données fiables quant à la chronologie relative de l’hôpital des pauvres de Pouzols. Les documents d’archives et l’étude du bâti ont révélé que le bâtiment avait connu au moins deux phases de construction majeures. Le principal remaniement, intervenu sans doute durant la première moitié du XVIIIe a par ailleurs entériné un changement de fonction : d’un hôpital en une remise. Les très nombreux compoix et plans terriers du village ont ensuite permis d’établir que l’hôpital est implanté à l’emplacement qu’il occupe de nos jours depuis au moins la fin XVe/début XVIe siècle. Une mention indirecte de reconnaissances féodales de 1362 tendrait enfin à prouver qu’un tel édifice de charité existe à Pouzols depuis au moins le XIVe siècle.

Côté archéologie, la poursuite manuelle d’un sondage mécanisé près du centre de la pièce a révélé un certain nombre de détails inédits. Tout d’abord, la stratigraphie n’est pas partout aussi mince que dans les tranchées latérales (environ 0.80m au maximum dans le SD 1 contre 0.30m en moyenne dans les sondages latéraux). La présence d’une structure en creux : une fosse, prouve qu’une fouille extensive de la pièce pourrait révéler de nombreux aménagements insoupçonnés. Le SD1, d’une superficie inférieure à 2m², a ainsi livré une probable fosse de travail servant au gâchage du mortier de chaux lors de la construction ou d’une réfection de l’édifice (FS 02), ainsi qu’une probable structure bâtie (ST 01) difficile à caractériser en l’état. Le mobilier récolté semble, en revanche, très hétéroclite, mêlant des tessons en céramique réductrice de la fin du Moyen-Âge ou début de la période moderne avec des fragments vernissés des XVIIIe/XIXe siècles, et ce, dans presque tous les niveaux. Seul le comblement inférieur de la fosse de gâchage (US 1005) contenait un ensemble mobilier datable sans exception des XVe/XVIIe siècles. L’assez faible recouvrement sédimentaire anthropique de la pièce a donc certainement été remanié durant la période moderne et/ou l’époque contemporaine.

Conclusion

L’hôpital de la Charité de Pouzols-Minervois est un édifice tout à fait intéressant, au-delà de sa facture rustique et de l’absence d’élément architectural saillant. Son rez-de-chaussée voûté pourrait en effet dater de la toute fin du Moyen-Âge. Il aurait succédé à un autre bâtiment, installé à un emplacement non localisé, crée au plus tard dans la première moitié du XIVe siècle. Faute de documentation historique abondante, c’est un des rares bâtiments de ce genre à être parvenu jusqu’à nous. Cet hôpital illustre ainsi un aspect assez méconnu du Languedoc médiéval rural, celui d’une (faible) solidarité de la communauté villageoise vis-à-vis de ses pauvres. Implanté dans un assez petit village, là où généralement n’existait qu’une Œuvre de la Charité sans lieu d’accueil, sa construction pourrait partiellement s’expliquer par la proximité au Grand Chemin/Camin Romieu. Il s’agirait alors d’une configuration assez inédite, où cette charité se serait accompagnée ici d’un accueil aux personnes itinérantes ou « hospitalité », justement.

______________________________________________________________________________________

*Archéologue/topographe, Géoptère Archéologie, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

1

Cayla 1938, 202-204

2

A.D. H.-G. 1H MALTE REG 1623

3

A.D.H. 13H178

4

A.D.H. 13H180

5

A.D. H.-G. 1H MALTE REG 1625

6

A.D.H. 13H179

7

A.D.A. 3J400

8

A.D.H. 141EDT6 et Escoffier 1989, 16

9

Seulement citées dans un acte notarié de 1683, voir infra (A.D.H. 2E14/298, f°1307-1309)

10

A.D.A. 1 Fi 1093

11

A.D.A. 73 C 401

12

A.D.A. PW 9044

13

A.D.A. 73 C 399

14

A.D.A. 1 Fi 1093

15

Cf note 1. Maître Mengaud de Ginestas, registres conservés aux A.D.A., sous la cote …

16

Minutier Bringer, notaire de Béziers, année 1683 (A.D.H. 2E14/298, f°1307-1309)

17

Un autre édit d’avril 1693 annula cette décision.

18

De nombreux actes d’afferme contemporains sont conclus moyennant plusieurs centaines voire milliers de

livres par an.

Cayla 1938 : Cayla (P.) – Essai sur la vie des populations rurales à Ginestas et dans ses environs au

début du XVIe siècle (1519-1536), Carcassonne, Gabelle, 1938, 271p.

Escoffier 1898 : Escoffier (M.-L.) – Un terroir Minervois au Bas Moyen-Âge, La Livinière : 1378-1461,

mémoire de D.E.A., Université Toulouse le Mirail, 1989, 89p.